東京大空襲から80年経ちました。鉄道ジャーナリスト枝久保達也さんが、住職のこぼれ話(10)遠い記憶 の東京大空襲の記事をご覧になり、ダイヤモンドオンラインに記事を書いてくださいました。

本稿では枝久保さんから原稿提供をいただき、全文転載させていただいております。著作権は枝久保達也さんにあります。無断転載はご遠慮ください。なお、見出しは、ダイヤモンドオンラインから転載させていただいております。

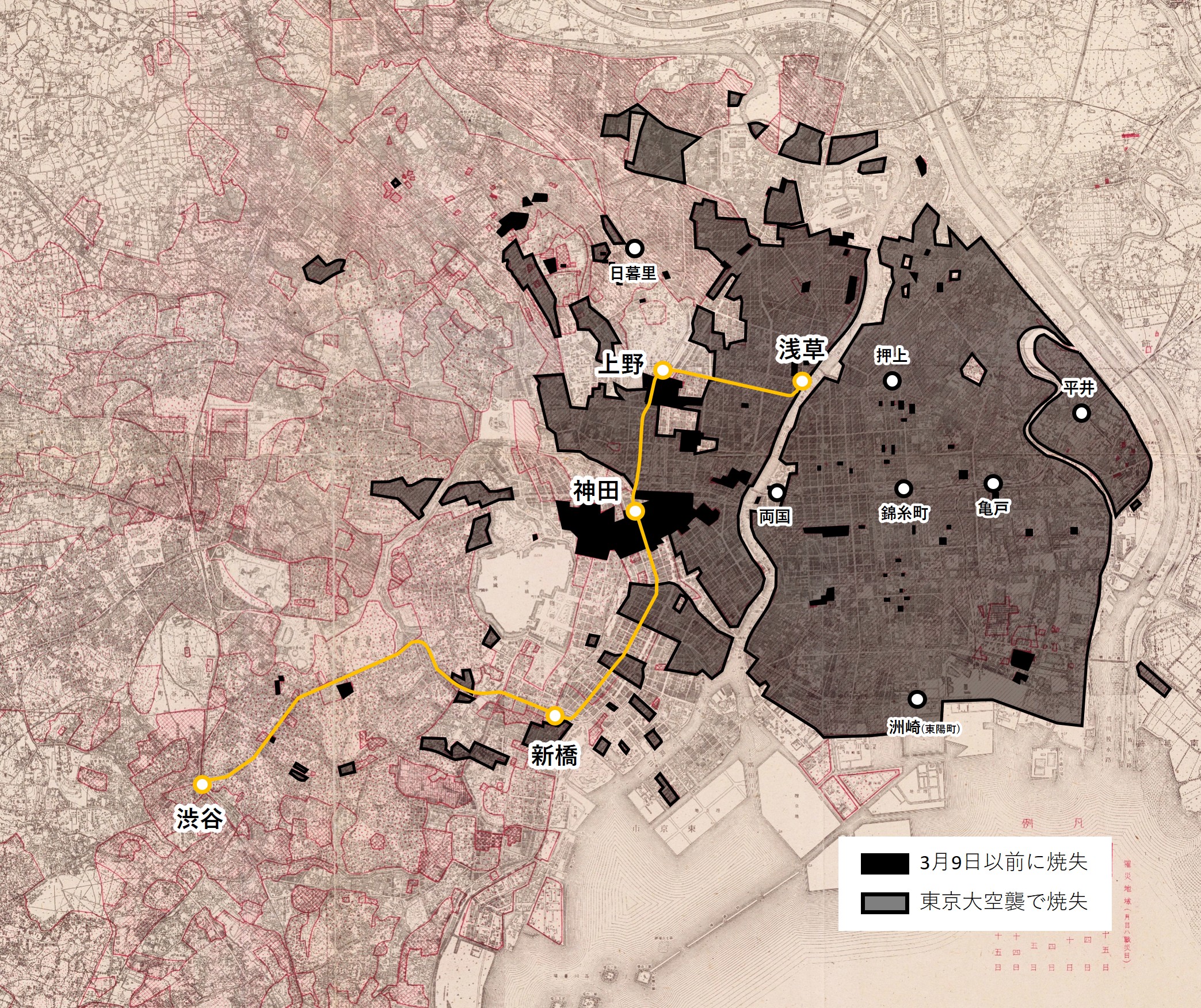

1945年3月9日夜から10日未明にかけて行われた「東京大空襲」から80年を迎えた。この空襲で東京下町のほぼ全域、現在の東京23区の3分の1以上にあたる約41平方キロを焼失。100万人が家を失い、推定10万人以上が死亡した。

第二次世界大戦中の空襲による日本人民間人死者数は約40万人、原爆投下の死者を除けば約20万人である。つまり通常の空襲による死者の半分が3月10日の東京下町で生じたことになる。当時、20歳だった人ももう100歳。当事者の証言、記憶は失われつつある。

当時、東京唯一の地下鉄(現在の銀座線)沿線で暮らしていた下町の人々は、最悪の夜に何を目撃したのだろうか。

戦時中の地下鉄運営については、2022年の拙著『戦時下の地下鉄 新橋駅幻のホームと帝都高速度交通営団』(青弓社)に記したが、空襲当日の記録はほとんど残っておらず、全容の把握は難しい。

そんな中、ふと見つけたのが、正信寺(横浜市都筑区)の前住職石川京英(92歳)さんが、10年前にウェブサイトで公開した回想録「住職のこぼれ話」だった。

国民学校6年生(12歳)だった石川さんは3月8日、学童疎開先の宮城県秋保温泉から浅草に帰っていた。3月20日に東京都の中等学校の入学試験が予定されており、帰京中に空襲に巻き込まれた生徒が多くいたが、石川さんもその一人だった。

3月9日夜から敵機の接近を知らせる警戒警報が発令されていたが、日付が変わった直後、突如として空襲が始まり、浅草松清町の自宅(現在の雷門一丁目交差点付近)周辺でも火の手があがった。空襲警報が発令されたのは空襲開始後であった。「上野方面へ逃げるより、反対の雷門・吾妻橋へ避難したほうがいい」と判断した父に手を引かれた石川さんは、雷門通りを東に進んだ。

東京大空襲の焼失地域(国立公文書館デジタルアーカイブより) <拡大図>

しかし、吾妻橋はすでに火に包まれ、松屋デパート(東武浅草駅)は避難者でいっぱいだったため、近くの小さな公園に留まった。

石川さんは「B29の轟音、焼夷弾の爆音と燃え盛る炎やそれによって巻き起こった風のゴーゴーという音に包まれ、その中で木の枝を振り回し続けて3月10日の朝が薄暗く明けてきました。すぐ目の前にあったモルタル3階建ての建物が火の勢いをいくらか防いでくれたことが幸いし、何とか生きながらえることができました」と記している。

空襲が収まると緊張の糸が切れ、黒くすすけた顔を見合わせて笑い転げたが、火がくすぶっていた建物の窓ガラスが割れ、空気が流入したことで轟音とともに炎の塊になった。一家は驚いて逃げだし、寺院風建築で知られる浅草駅4番出入り口から駅に逃げ込むと、トンネル内を歩いて田原町駅から地上に出たという。

この時の話をぜひお聞きしたい、そう思い正信寺に問い合わせたところ、石川さんはご健在であった。しかし、ご息女の現副住職・石川慈慧さんによれば、残念ながら、ご高齢で当時の記憶は失われてしまったという。

筆者は『戦時下の地下鉄』を執筆するにあたり、1972年から1973年にかけて東京空襲を記録する会が編纂した『東京大空襲・戦災誌』の証言ひとつひとつに目を通したが、地下鉄に関する証言はごくわずかであった。

なぜ地下鉄が話題にならないのか。それは開戦後の度重なる終電繰り上げで、地下鉄の終電は午後10時30分頃まで早まっており、東京大空襲が始まるころには駅のシャッターは閉じられていたからだ。

東京大空襲の3日後に行われた大阪大空襲では、市営地下鉄の心斎橋駅や本町駅、大国町駅が出入り口を開放しており、駅に飛び込んで難を逃れたという体験談や、難波から梅田方面に避難列車が走ったという証言がある。

大阪市交通局の労働組合は1997年に調査したものの、交通局OBからの証言はなく、当時の運行資料も残っておらず、真相は明らかにならなかった。だが、複数の証言から、少なくとも駅が避難場所になったことは間違いないとされている。

東京では同様の対応はできなかったのか。ある女性運転士は後年、東京大空襲の夜に浅草から渋谷まで避難民を乗せて走ったと語っているが、3月10日夜のことか、もしくは、他の空襲と混同していると思われる。

というのも、銀座線は1月27日の空襲で銀座駅のトンネルが損傷したため、2月1日から3月9日まで、浅草~三越前、三越前~京橋、京橋~新橋、新橋~渋谷間をそれぞれ往復する複雑な運行をしており、3月9日夜の時点では空襲最中の三越前までしか走れなかった。浅草~渋谷間の通し運転が再開したのは、奇しくも東京大空襲から明けた3月10日の初電からであった。

銀座線は線路脇に電気を供給する第三軌条があり、営業中に線路に降りると感電の危険があるが、線路に降りた石川さんが無事だったのも、鉄道が運行しておらず電気が遮断されていたことの証拠である。

では駅に避難することはできなかったのか。少なくとも正史には、そのような対応を行った記録はなく、『東京大空襲・戦災誌』にも確証を得られる証言は見つけることができなかった。筆者もそれ以上の調査を断念していたが、そこに石川さんの証言が見つかった。

実はここ数年、国立国会図書館のデジタル送信サービス「国会図書館デジタルコレクション」の収録範囲が拡大し、全文検索が可能になるなど、文献調査の環境が大きく変化した。そこで改めて文献をしらみつぶしに調査すると、新たな証言を多数、発見することができ、石川さんの体験した「10日未明の地下鉄」の姿が浮かび上がってきた。

空襲当夜に浅草駅へ避難したという証言が複数登場するのは、創価学会の関連企業、第三文明社が1976年に発行した『戦禍の浅草 娘達が記録する東京大空襲 (戦争を知らない世代へ 24 東京編)』だ。

まずは雷門付近で旅館を営む家に生まれた早見淑江(当時19歳)さんの証言だ。北、西、南の三方向から自宅に炎が押し寄せる中、早見さんは自宅から東にある松屋デパートに向かった。やや長くなるが、生々しく、克明な記録なのでできるだけ引用したい。

「私は仕方がないので松屋に逃げて行きましたが、松屋のところでストップしてしまったのです。今の東武電車の切符を売っているところで待避したわけなのですが、すると警防団や兵隊が消火に当たれといいます」

「私は、どうしようかな荷物はいっぱい持っているし、困ったなと思っていたら、『若い者は外へ出て消さなきゃいけない』と言うのです。20歳(数え)の私は確かに若い者には違いないんですけど、でもそんなことしていたら焼け死んじゃわないかしらととどまっていたら、次第に押されて地下鉄の入り口まで来てしまいました」

「そしたら後ろでだれかがドンドコ、ドンドコ太鼓を叩いて『南無妙法蓮華経』とやっています。『あっ、このお坊さんは自分が助かりたいので南無妙法蓮華経をやっているんだな』と、私もつい一緒に南無妙…と言ってました。やがて地下鉄の中に入れてくれて、私も題目を唱えながらわれさきにずっと下へ入っていったのですが、私を最後に、私のすぐ後ろの人は入れませんでした。そのところで入口のシャッターが閉められてしまいましたから、中へ入れなかったそのお坊さんはおそらく助からなかったと思います」

飯塚政司さん(当時26歳)も同様の体験をしている。

「私は最初、仲見世付近から言問橋方面へ逃げようとしたが、激しい火の粉で逃げられず、吾妻橋へ、と思ったところ炎が這っているのだった。ようやくのこと、松屋デパートの地下鉄入口側のシャッターを開けてもらい、中に避難したのである。そこには私より早くおおぜいの人が逃げ込んでいた」

実は松屋デパート地下のエピソードは『東京大空襲・戦災誌』にも登場していた。杉山春子(当時20歳)さんは父母から聞いた話として、次のように述べている。

「やっとの思いで松屋デパートへ逃げ着いたときには、難をのがれてうずくまっている人でいっぱいなので、その人たちの上を夢中で乗りこし乗りこし逃げこんだそうです。熱くて呼吸苦しくおそろしさとで一心に祈る人が、つぎつぎと声がなくなり息たえて死んでいくなかで、父、母たちも死を目前にしているときに、地下鉄のよろい戸が開き、空気が流れてきたので助かったのだそうです。いっとき、空気の流れが遅ければ回りの人たちと同じように息絶えていたと申します」

この証言だけでは空気が流れてきただけなのか、地下鉄の駅構内に入ったのか不明だったが、早見さん、飯塚さんの証言で、地下鉄に入って九死に一生を得た人がいることが明らかになった。もっとも助かったのは幸運な一部の人にすぎなかったが。

他の地域ではどうだったのだろうか。地下鉄職員だった女性は後年、「その晩も泊まり動務で上野駅近くの合宿所にいた。空襲警報発令。高射砲がとどろいた。真上にB29。爆弾投下。約500メートル離れた地下鉄入口へ走った。地下鉄が防空壕代わりになって助かった」(1977年12月23日付毎日新聞)と証言している。

この他、また聞きであるが、筆者の知人の祖母が上野駅周辺の出身で、東京大空襲の日に地下鉄職員の誘導でトンネルに避難したと語っていたという。トンネルを進むと上野駅についたというので、銀座線の上野車両基地から車庫線を辿っていったのだろう。

こうした証言を総合すれば、浅草駅の松屋口、吾妻橋口のシャッターは少なくとも一時、開放されており、線路を歩いて避難できたこと、実際にそのようにした人がいたこと、上野駅も避難場所となったことが見えてきた。

当時の規則・通達は地下鉄駅への避難を認めていなかったので、公式に「駅を開放した」とは言い難かった。その中で駅のシャッターを開けたのが駅としての判断だったのか、駅員個人の判断だったのかは定かではないが、地下鉄に命を救われた人がいたのは事実である。

同時に、無念にも地下鉄で命を落とした人も多かった。福島一雄(当時15歳)さんは『東京大空襲・戦災誌』で、「道端にも転々と死体がころがっている。地下鉄のシャッターの隙間からは、救いを求めている手が何本も何本も…」と証言している。私たちが普段使う駅には、このような暗い歴史があることを忘れてはならない。

悪夢のような空襲から明けた3月10日朝、焼け野原を目の当たりにして茫然自失となる中、地下鉄は運行を開始した。前述のように、駅周辺あるいは駅構内にも死体があふれていただろうが、立ち止まるわけにはいかなかった。

3月10日の地下鉄の様子を証言するのは高田良子(当時19歳)さんだ。花川戸で叔父と住んでいた高田さんは空襲当日、小田急線沿線に疎開する家族を訪ねていたため無事だったが、叔父の安否を確認するため浅草に向かった。

「早朝、五時半か六時ごろの電車に乗りました。新宿までは小田急線が順調に行きましたが、そこから中央線で四ツ谷に入った辺りから停車しながらノロノロと御茶ノ水まできたところ、御茶ノ水から先は行かないというのです。これから大空襲の中心地へ向かおうというのですから、逆コースであれ、さすがに乗客は少なかったです。私は神田まで歩きました」

「神田からなら浅草に行く地下鉄が通っているだろうと、地下鉄のホームに降りたところで、はじめて親子づれの被災者に出会いました。それこそ浮浪者ともつかない焼けただれた防空頭巾をかぶり、着物のあちこちが焼け焦げている二人を見たときは、本当に驚いたものです」

「地下鉄は比較的順調に進んだものの、上野のホーム辺りから煙がたちこめだしているのです。何とか浅草に辿りつくことができ、現在の吾妻橋寄りの出口から外に出ました。わずか一日の間に何たる変わりようでしょう」

「人がいっぱい死んでいる道を歩いて松屋デパートまで行き、新宿から中央線に乗るというわけで、地下鉄で渋谷まで行きました。ところが、東京というのは狭いようでけっこう広いんです。渋谷に出たら、『どうしてそんな格好してんだ』とか、『浅草の方は夕べやられたんだって』という調子です」

「対岸の火事」は言い過ぎとしても、次はわが身と思わなかったのだろうか。それほどまでに死と生が紙一重で、裏表で、現実感のない異常な日常だったのである。

東京大空襲で導入された夜間・低空・焼夷弾攻撃は想定以上の戦果を収めた。続いて3月12日に名古屋、14日に大阪、17日に神戸、19日には再び名古屋と立て続けに300機近いB29を投入した大空襲を行った。

一連の「焼夷弾電撃作戦」でマリアナ基地の焼夷弾は底を突き、作戦はしばらくの間、中断されたが、4月に入ると東京の空襲は再開する。4月13日に東京北部、翌14日に東京南部、5月24日に東京南西部が焼失。翌25日の通称「山手大空襲」で、残る市街地全てが焼き払われた。

山手大空襲は地下鉄の終電間際に行われたため、駅員や乗務員が対応に追われたという記録、証言が多数残っている。今後の調査で新事実が見つかれば別途、記事化を検討したい。

石川さんのような貴重な証言は、まだまだ眠っているのかもしれない。ご親族などから戦時中の地下鉄に関するエピソードを聞いたという方は、情報を寄せていただけるとありがたい。

ご親族などから戦時中の地下鉄に関するエピソードを聞いたという方は、枝久保達也さんまで情報を寄せていただければ幸いです。